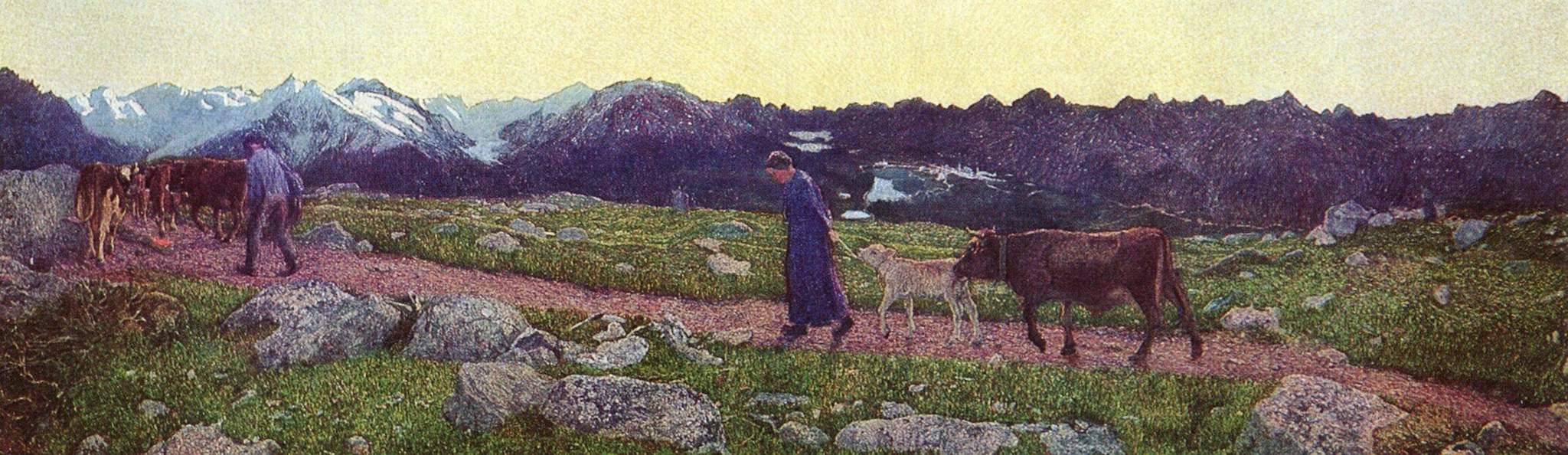

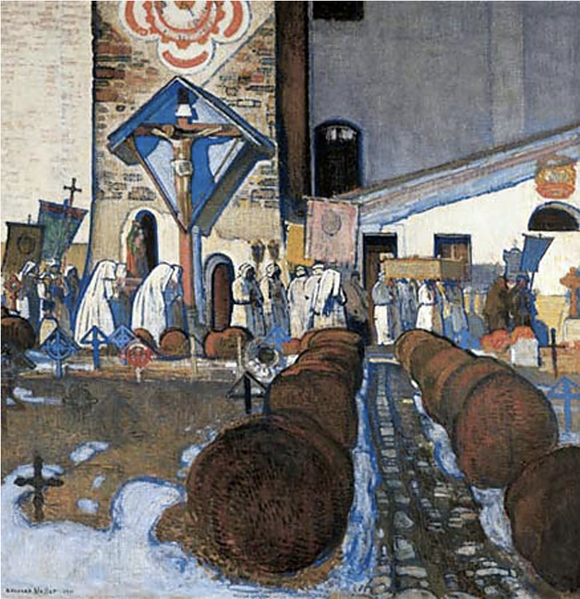

Giovanni Segantini, la natura, huile sur toile, 1898-1899, St-Mortiz.

Etudes rurales et alpines (ERA)

- l’histoire de la famille, de la parenté et de la sexualité

- l'histoire sociale des savoirs

- l’histoire de l’agriculture et de la maison rurale

- les egodocuments et l’usage de l’écriture par différents groupes sociaux

- l’histoire de genre et le rôle social des femmes

- l’histoire sociale du corps et de la médecine

- l’histoire des dévotions populaires, des ordres religieux actifs dans les régions rurales et des confréries

- l’histoire de l’éducation

- l’histoire de l’alimentation

Sans oublier des thématiques plus classiques, telle l'histoire du mercenariat ou des migrations.

Ces activités, qui confluent largement dans les enseignements de la section, ne seraient pas possibles sans des coopérations actives et stimulantes avec plusieurs partenaires institutionnels ou individuels en dehors de la section et de l’Université de Lausanne.

Equipe des collaborateurs Unil

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Projet FNS en cours

Projet FNS sous la direction de Sandro Guzzi-Heeb, 2020-2023.

Les confréries dévotionnelles dans la région alpine (1700-1850)

Postdoctorante : Aline Johner

Doctorant : Alessandro Ratti

Collaborateur scientifique : Davide Adamoli

Doctorant-e-s hors FNS travaillant également sur le projet :

- Federica Giommi (Unil; Aoste)

- Pablo Ballesta (Universidad de Castilla-La Mancha)

Dossier de présentation du projet

Projet seed-funding CIRM

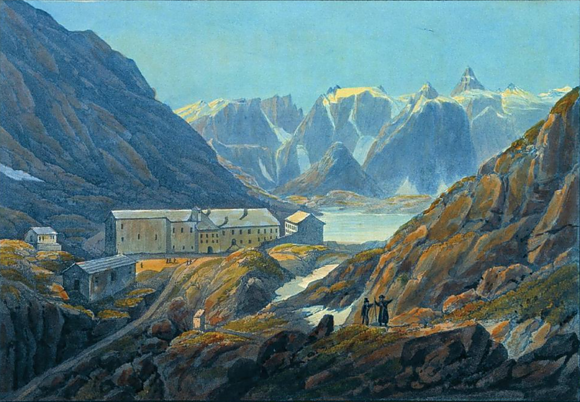

Vivre l’extrême. Pratiques alimentaires, santé et environnement à l’hospice du Grand-Saint- Bernard (XVIIe-XIXe siècles)

S. Guzzi-Heeb (Lettres), M. Schnyder (UNIGE), V. Barras (FBM) et E. Reynard (GSE) étudient les pratiques alimentaires et leur impact sur la santé, l'environnement et le paysage. Comment pouvait-on vivre et se nourir en haute montagne et durant toute l'année durant le Petit Age Glaciaire ? Quels étaient les enjeux et les défis de ce milieu naturel hostile ? L'hospice du Grand-Saint-Bernard, situé à près de 2500 m d'altitude entre le Valais et le Val d'Aoste, sert de cas d'étude pour les chercheurs qui tenteront de répondre à ces questions.

Projet financé par le CIRM (Centre interdisciplinaire de recherches sur la montagne)

Cours et séminaires 2023-2024

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Enseignant Assistant |

Cours et séminaires 2022-2023

|

|

Histoire moderne : De l'archive à l'histoire sociale (fin XVIIe- début du XIXe siècle) : la recherche en pratiqueLes sources historiques sont la base du travail de l’historien-ne. Cette affirmation en soi banale pose en réalité des questions fondamentales, qui ont plusieurs conséquences très importantes pour la recherche historique. D’un côté, qu’est-ce qu’une source historique ? Marc Bloch a démontré, de façon magistrale ; qu’un document ou une trace du passé ne devient une source que si elle fait l’objet d’une interrogation pertinente de la part de l’historien-ne. De l’autre côté, les sources utilisées et les questions qui leur sont posées déterminent de façon fatale les résultats de la recherche. Ces problèmes sont probablement encore plus cruciaux en histoire sociale, lorsqu’il s’agit de « faire parler » des sujets des classes populaires, des femmes ou des membres de minorités qui à cause de leur situation sociale défavorisée ont laissé peu de témoignages écrits. Comment interroger de façon intelligente nos archives, pour en extraire des informations intéressantes, notamment dans une perspective d’histoire sociale ? Au cours de notre séminaire, nous allons prendre connaissance de plusieurs fonds d’archives de Suisse romande, comprenant des sources de nature différentes (sources politiques, documents de famille, correspondances…), nous interroger sur les approches intéressantes, élaborer des questionnaires et des projets de recherche qui nous permettent d’exploiter les corpus de sources choisies et d’en tirer des conclusions intéressantes. Une excursion en Valais est prévue ; un rapport de recherche conclura le travail en groupe ou individuel et permettra de tirer des conclusions de cette expérience commune. lundi 14h15-17h45 (Tous les 15 jours, Automne), Anthropole 5018 |

|

|

|

Mémoires récents

Letizia, Petrino, Le mariage entre parents dans la paroisse de Tesserete au XVIIIe siècle, sous la direction de Sandro Guzzi-Heeb, septembre 2022

2024

|

Nelly Valsangiacomo, Jon Mathieu (dir,), Paysages sensibles. Toucher, goûter, entendre, sentir, voir les Alpes, Lausanne : Antipodes éditions, 2023Quelles sont nos sensations en fréquentant les Alpes? Quelle peut être leur saveur? Forment-elles un monde particulier d’odeurs et de parfums? Et que peut-on exprimer des impressions auditives et visuelles de ce paysage? Le présent ouvrage emmène les lectrices et les lecteurs dans les Alpes telles qu’elles sont perçues par les sens, dans le passé et le présent. Au cours des dernières décennies, l’intérêt scientifique et social pour toute la richesse des perceptions humaines s’est renforcé. La problématique de l’environnement, qui devient directement observable, y a également contribué. Dans l’espace alpin, des actrices et des acteurs politiques et culturels réagissent de manière créative aux changements environnementaux et aux nouveaux modes de perception. Nelly Valsangiacomo est professeure d’histoire contemporaine à l’Université de Lausanne, directrice du Centre des sciences historiques de la culture et membre du Centre interdisciplinaire de recherche sur la montagne. Jon Mathieu est historien à l’Université de Lucerne spécialisé en histoire économique, sociale et environnementale du XVIe au XIXe siècle. Beaucoup de ses études portent sur les régions de montagne. Sommaire Jon Mathieu et Nelly Valsangiacomo Claude Reichler Isabelle Raboud-Schüle Beat Gugger Nelly Valsangiacomo Bernhard Tschofen |

2023

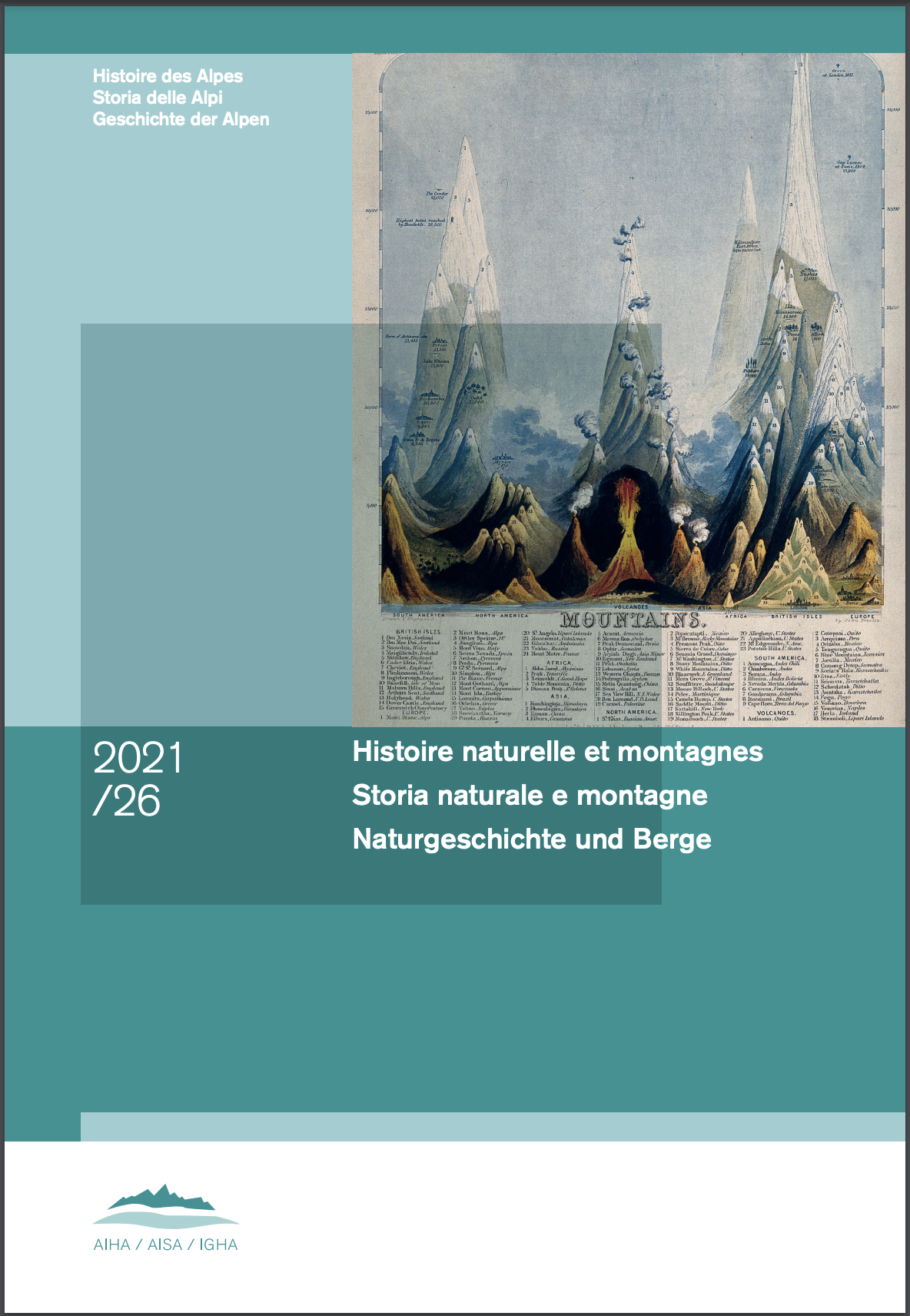

|

Jon Mathieu, Simona Boscani Leoni (eds.), "Images of Nature—From the Middle Ages to (Non-)Western Modernities", Special issue of the journal Histories 2023Jon Mathieu Editor-in-Chief of the journal Histories and professor emeritus of history at the University of Lucerne, Switzerland. He has widely published on the history of mountain regions. His latest book is ”Mount Sacred. A Brief History of Holy Mountains Since 1500”. Simona Boscani Leoni Professor of history at the University of Lausanne, Switzerland. She is an expert inof the social history of natural philosophy. A forthcoming book is entitled ”Interconnected Worlds: Johann Jakob Scheuchzer (1672-1733), Natural History, and the Alps in the Early Modern Era (1500-1730)”. |

|

|

Ian Novotny, Des chapons à l'eau bénite. Vie quotidienne et alimentation des moines de Payerne à la fin du Moyen Age (XIVe-XVIe siècles), Lausanne, Cahiers lausannois d’histoire médiévale, n°60, 2023.Cahiers Lausannois d’Histoire Médiévale, vol. 60, Lausanne, 2023 Des chapons « à l’eau bénite »... Tel était l’un des mets dont se nourrissaient les moines à la fin du Moyen Age d’après le Quernet de Messieurs du couvent de Payerne. Rédigé en 1469, ce document inédit lève le voile sur un aspect méconnu de la vie quotidienne au sein du monastère clunisien : l’alimentation des religieux. Distribuées en fonction du calendrier liturgique qui alternait jours gras et jours maigres, les pitances des moines composaient un régime riche et varié, à l’instar de la friture de tripes distribuée à Noël ou du potage aux oeufs et au safran servi le Jeudi saint. Loin d’être une simple manifestation de décadence de l’idéal monastique, le Quernet témoigne de la longue transformation que connurent le monachisme clunisien et, plus généralement, la vie religieuse médiévale. Cet ouvrage donne également un aperçu de l’histoire tumultueuse de la communauté payernoise entre le début du XIVe siècle et 1536, année de l’instauration de la Réforme et de la suppression des établissements religieux dans le Pays de Vaud. L’analyse des effectifs éclaircit les difficultés matérielles et les efforts de redressement que connut le monastère aux XIVe et XVe siècles. De plus, l’examen de la riche documentation conservée met en relief l’abandon partiel des espaces communs et de la pauvreté personnelle, évolution qui conduisit à l’affirmation de l’individu au sein de la vie collective. Par ailleurs, ces aspects très concrets de la vie de l’abbaye, en particulier l’octroi des pitances et leur redistribution partielle par le biais de l’aumône, permettent d’entrevoir les liens étroits entre les communautés régulières et l’ensemble de la société de la fin du Moyen Age. |

|

|

|

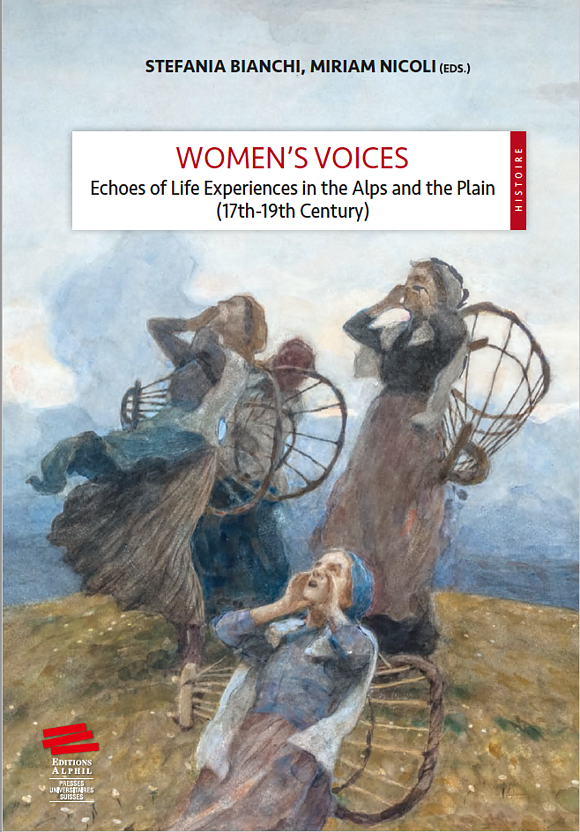

Bianchi Stefania, Nicoli Miriam (dir.), Women’s Voices.Echoes of Life Experiences in the Alps and the Plain (17th -19th Centuries), Alphil PUS, 2023.This volume is centred on the voices of women belonging to different generations, religious faiths and social classes, and presents a range of possible life courses in the Alps and the pre-Alps during the Ancien Régime and the early 19th century. Focusing on life trajectories that have emerged from a gender-conscious reading of the sources, the contributions illustrate how migration led women to take on roles of responsibility or follow their husbands in their careers as artists, traders and businessmen. They also reveal a widespread literacy that was combined with practical skills and knowledge marked by biological, legal and religious preconceptions; these features permeated the studied communities, where family, religious and patronage ties prevailed upon the dichotomy of public sphere/private sphere. The essays in this book deal with the web of complex social networks that served to sustain the mutual autonomies as well as the strategies of living together. The vitality and agency of the presented female figures help to dispel the image of backwardness and passivity often associated with women living in mountain regions. |

|

|

Valsangiacomo, Nelly et Chanteloup, Laine (dir.), Résonances. La dimension sonore des Alpes, Lausanne, Editions Antipodes, 2023Écouter, cultiver l’oreille, accorder notre sensibilité aux sonorités du monde alpin : voici ce que propose ce livre. Les textes qui le composent et dont les approches relèvent à la fois des sciences humaines et sociales, du domaine artistique, mais aussi des sciences de la nature et juridique invitent à se saisir du sensible comme un outil de profonde compréhension du territoire et de sa durabilité. Appréhender le territoire alpin à travers l’écoute permet ainsi de faire le lien entre le singulier et l’universel ; tel un trait d’union entre les personnes qui étudient les Alpes, celles qui les habitent et cet environnement si singulier. Dans la lignée des sound studies, cet ouvrage interroge non seulement le décalage entre les constructions de l’imaginaire et le développement des régions alpines au rythme de la modernité, mais également l’évolution des sensibilités et le rapport à un environnement sonore changeant ; sans oublier les sonorités qui marquent les rythmes et les pratiques des habitant·e·s humains et non humains.

Sommaire Introduction. La montagne et le sensible : la dimension sonore comme manière d’appréhender les Alpes (Nelly Valsangiacomo et Laine Chanteloup) C.-F. Ramuz et le silence des montagnes (Daniel Maggetti) 1950 : En direct du Cervin ! Les Alpes suisses, une sensation radiophonique (Patricia Jäggi) L’environnement sonore d’une région de montagne du Moyen Âge à la fin du XIXe siècle au prisme des archives (Alain Dubois) Les sonorités viticoles des Alpes valaisannes (Emiliano Battistini, Nathan Belval Saisir l’écoute du paysage (Justin Winkler) Écouter la montagne, entre écologie sonore du paysage et psychologie environnementale (Claude-Alexandre Fournier) Co-construire un imaginaire sonore. De l’influence du contexte alpin sur la création sonore et sa perception (Christophe Fellay) Le son saisi par le droit. L’environnement sonore en tant qu’aspect caractéristique des paysages ? (Thierry Largey) Le chant des cimes. Utilisation de la bioacoustique pour le suivi des populations de lagopèdes alpins (Frédéric Sèbe, Thibaut Marin-Cudraz, Jonas Guinet, Bertrand Muffat-Joly, Philippe Aubry, Marc Montadert, Jean-François Desmet, Mathieu Mahamoud-Issa, Jérôme Manson, Ludovic Imberdis, Yoann Bunz, Jules Chiffard, Charlotte Perrot, Nicolas Mathevon, Claude Novoa) Atmosphères et perturbations : Cartographie de l'éco-acoustique des Alpes suisses (Philip Samartzis Paysages, énergies renouvelables et sons : la perception sensorielle des infrastructures énergétiques dans les paysages alpins (Annina Boogen) |

2022

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2021

|

Favre Madline, « Réseaux, pratiques et motivations des acteurs locaux de la recherche botanique en milieu alpin. Le cas du Valais entre 1750 et 1810 », Histoire des Alpes, vol. 26, 2021, p. 33‑49.La richesse des archives – composées principalement d’Egodocuments – documentant l’activité botanique de trois Valaisans entre 1750 et 1810 nous permet de saisir au plus près les motivations à botaniser, les pratiques ainsi que les réseaux de ces trois acteurs locaux. Cette étude met notamment en évidence l’existence de réseaux locaux et dévoile les liens étroits entre botanique et médecine dans la pratique de ces derniers. Finalement, elle fait émerger leur rôle en tant que diffuseur/médiateur des dernières découvertes scientifiques auprès de la population, puisqu’ils utilisent concrètement leurs connaissances au service des habitants de leur région.

Lien vers le site de l'éditeur

|

|

|

Ratti, Alessandro, Vincenzo Dalberti (1763-1849). Una vita per il Ticino, Locarno : Armando Dadò editore, 2021, 288p.Ratti sintetizza i tratti principali del pensiero dell'abate e riassume i momenti più importanti della sua vita che coincidono con la nascita e le prime fasi di crescita del nostro Cantone. Ne esce un quadro efficace, il quale, assieme a tutta l'indagineche lo precede, ripropone alla nostra attenzione la singolare figura di Vincenzo Dalberti, un padre della patria che dovrebbe essere finalmente conosciuto in tutta la sua grandezza. Il nostro augurio è che questo studio riaccenda l'interesse per il sacerdote e statista bleniese e parti a nuovi arricchimenti della sua biografia. Ratti résume les principaux traits de la pensée de l'abbé et évoque les moments les plus importants de sa vie, qui coïncident avec la naissance et les premières étapes de la croissance de notre canton. Le résultat est un tableau efficace qui, avec toutes les recherches qui l'ont précédé, met en lumière la figure singulière de Vincenzo Dalberti, un père du pays qui doit enfin être connu dans toute sa grandeur. Nous espérons que cette étude ravivera l'intérêt pour le prêtre et homme d'État blénois et permettra d'enrichir sa biographie. Dalla prefazione di Fabrizio Panzera . |

|

|

|

Dossier sur les concepts de "société rurale" édité par Sandro Guzzi-Heeb, Peter Moser et Martin Stuber dans la Revue suisse d'histoire."Oben, unten, vorne oder hinten ? Zur Neukonzeptualisierung des Ländlichen / En haut, en bas, devant ou derrière ? Pour une nouvelle conceptualisation du rural", S. Guzzi-Heeb, P. Moser et M. Stuber (éd.), Revue Suisse d'histoire, vol. 71, n°1, 2021, pp. 72-142.

|

|

|

|

|

Plus ancien

|

|

Soutenance de thèse de Jasmina Cornut

Femmes d’officiers militaires en Suisse romande : implications, enjeux et stratégies de l’absence, XVIIe-XIXe siècles

vendredi 27 octobre à 17h15

Auditoire 2024 du bâtiment Anthropole de l’UNIL

Directeur de thèse :

Sandro Guzzi-Heeb, Maître d’enseignement et de recherche, Université de Lausanne

Jury :

Danièle Tosato-Rigo, Professeure honoraire, Université de Lausanne

Emmanuelle Charpentier, Maître de conférences, Université Toulouse-Jean Jaurès

André Holenstein, Professeur honoraire, Université de Berne

Vernissage Women's Voices.

Deux soirées de vernissages :

Samedi 28 octobre 2023, 17h à la Pinacotera cantonale Gioavanni Züst à Rancate

Jeudi 30 novembre 2023, 18h30, Espace Dickens, Lausanne

|

Excursions CUSO de 2 jours à Ballenberg.29-30 septembre 2023 L’envers des Lumières : Folklore et traditions populaires.Les Lumières, la création et la circulation de savoirs, les grands débats philosophiques et politiques, les réseaux, les élites et leurs salons littéraires occupent un grand nombre d’historien-ne-s et nourrissent en grande partie notre école doctorale. Mais que savons-nous et quelles sont les perspectives de recherches en rapport aux pratiques, croyances et traditions à caractère populaire de cette époque que nous étudions ? Cette excursion au Musée suisse en plein air Ballenberg est organisée dans le but de réfléchir à l’historiographie, mais aussi aux concepts et aux perspectives de recherches qui s’intéressent aux pratiques populaires des couches socioculturelles basses ainsi qu’à la vie quotidienne dans les milieux ruraux. Prévue sur deux jours, cette excursion est une invitation à réfléchir aux sources que les chercheur-euse-s pourraient rencontrer dans le cadre de leurs travaux et aux méthodes utiles à approcher les pratiques populaires et le folklore (au sens allemand de Volkskunde), encore peu étudiées en Suisse Romande ou dans le cadre des études sur le siècle des Lumières. La première journée sera spécifiquement consacrée à l’étude théorique des pratiques, croyances et traditions populaires. La seconde journée, plus récréative, proposera la visite du Musée suisse en plein air de Ballenberg avec une approche plus pratique. Le programme de ces journées sera rythmé par des workshops, des conférences et des interventions de chercheur-euse-s ainsi qu’une visite du parc muséal et la présentation de deux maisons étudiées dans le cadre du projet de recherche FNS Mensch und Haus de l’Université de Bâle, en collaboration avec le Musée suisse en plein air de Ballenberg.

Organisateur-trice-s : Doctorant-e-s :

Enseignant-e-s :

Intervenant-e-s :

|

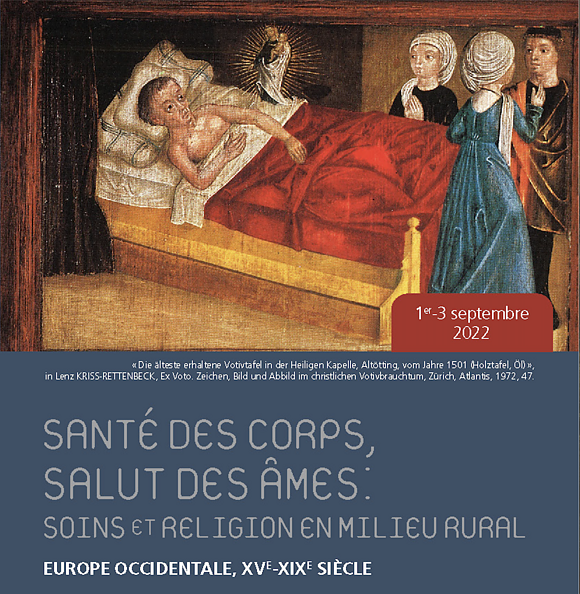

Organisation d'un colloque international

"Santé des corps et salut des âmes : soins et religion en milieu rural (Europe occidentale, XVe-XIXe siècles)"

Colloque international de la Société Suisse d'Histoire Rurale (SSHR)

1-3 septembre 2022 à l'Université de Lausanne en salle 4021

A télécharger : Programme

Membres du pôle dans l'organisation du colloque :

Membres du pôle qui y participent :

1er septembre

14h30-14h50 Madline Favre

Implication des ecclésiastiques dans la gestion de la santé de leurs paroissiens : le cas de Jean-Maurice Clément (1736-1810) en Valais et sa « chasse aux pratiques superstitieuses »

15h30-15h50 Marco Schnyder

Tomber malades en haute montagne – Santé, alimentation, environnement et foi (Hospice du Grand-Saint-Bernard, XVIIe-XVIIIe siècles)

2 septembre

10h30-10h50 Alessandro Ratti

Des Alpes aux plaines, de la terre au ciel : les messes des dévots pour le salut des âmes des confrères défunts (XVIIIe-XIXe siècles)

Conférence

"Inquiétude dans les champs. La gestion des exploitations agricoles dans l'espace francophone au XVIIIe et au début du XIXe siècle."

Lundi 21 mars 2022, 16h15-17h45, Anthropole, salle 5033

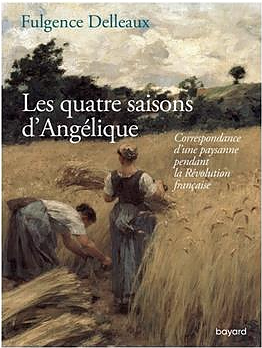

Fulgence Delleaux (Université de Namur)

Fulgence Delleaux (Université de Namur)

Colloque

Membre du pôle ERA dans l'organisation du colloque :

Membres du pôle ERA qui y participent :

Colloque : " La propriété foncière et immobilière. Modèles, pratiques, enjeux économiques, sociaux et écologiques "

le 3 septembre 2021

Organisé par :

Interventions des membres du pôle ERA :

- Panel n°1 (10:35 - 12:15) Alessandro Ratti | Propriété foncière, régime censitaire et liberté républicaine : les cheminements des droits de citoyenneté au Tessin, 1798-1863

- Panel n°4 (15:20 - 17:30) : Lucas Rappo | Le marché foncier à Corsier-sur-Vevey à la fin de l’Ancien Régime : la place de la parenté et du voisinage

Le colloque aura lieu par Zoom https://unil.zoom.us/j/3384182205,

assiatance technique Lucas Rappo : Lucas.Rappo@unil.ch

Colloque international

Membre du pôle ERA dans le comité scientifique :

Membres du pôle ERA qui y participent :

Colloque international : "Profiles and life trajectories of women in the dynamics of the alpine Arc (late 17th - first half 19th century)"

les 9, 10 et 11 juin 2021

A travers une perspective centrée sur les acteurs.rices, ces deux journées scientifiques se donnent pour objectif d’interroger de manière transversale et européenne les pratiques et les parcours de vie entre sphères publique et privée dans les régions alpines et préalpines, au prisme des écrits du for privé. Il s’agira également de mieux cerner la diversité et la pluralité des parcours vécus ainsi que la nature des relations de genre, dans un cadre social, politique et religieux particulier caractérisé, entre autres, par une grande mobilité des individus. Ainsi, les stratégies autonomes, la subjectivité ou encore les pouvoirs informels des femmes confrontées à l’absence des hommes seront particulièrement mis en lumière.

La manifestation se veut aussi un moment de rencontre entre spécialistes afin de discuter des nouvelles approches méthodologiques centrées sur les acteurs.rices pouvant amener à une relecture du rôle des femmes dans les sociétés alpines d’Ancien Régime.

Interventions des membres du pôle ERA :

- 9 juin à 15h : Aline Johner | Piété féminine et influence sur la famille : les femmes au sein des confréries dévotionnelles dans la région alpine (1780-1860)

- 9 juin 16h : Miriam Nicolli | Three generations of women in the letters of an alpine family (XVIII-XIX Centuries)

- 11 juin 15h30 : Madline Favre | Entre plaine et montagne : quel rôle pour les femmes dans les pratiques de santé en Valais (XVIIIe-XIX3 siècles) ?

Comité scientifique :

- Patrizia Audenino, Università delgli Studi di Milano

- Dionigi Albera, Université d'Aix-Marseille

- Stefania Bianchi, Archivio Storico Ticinese

- Jasmina Cornut, Université de Lausanne

- Sandro Guzzi-Heeb, Université de Lausanne

- Miriam Nicoli, Université de Berne

Le colloque aura lieu par Zoom, inscriptions auprès d'Aline Johner : aline.johner@unil.ch

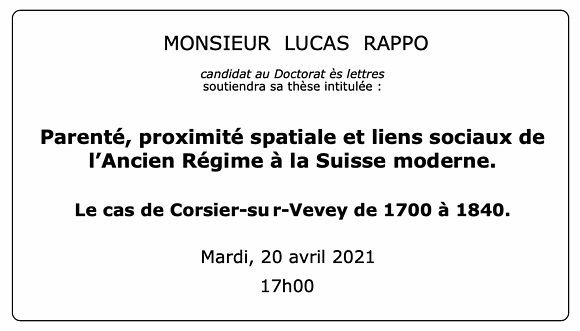

Soutenance de thèse

Soutenance de thèse de Lucas Rappo

"Parenté, proximité spatiale et liens sociaux de l'Ancien Régime à la Suisse moderne. Le cas de Corsier-sur-Vevey de 1700 à 1840."

Mardi 20 avril à 17h

Participation à un atelier de recherche

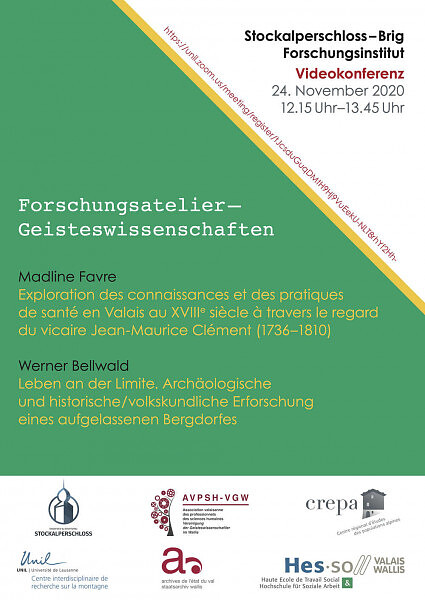

Participation d'Aline Johner à l'Atelier de recherche en sciences humaines organisé par l'Association valaisanne des professionnels des sciences humaines

Mardi 13 avril 2021

Aline Johner, docteur en histoire moderne UNIL et chercheuse FNS séniore, présentera le sujet de sa recherche actuelle en tant que post-doctorante : « Les confréries dévotionnelles en Valais (1700-1850), focus sur les confrères et consœurs de deux communes de l’Entremont ». Peu de travaux se sont jusqu’ici penchés sur l’histoire des confréries dévotionnelles. Cette recherche comprend deux volets, l’un axé sur le Valais, et l’autre sur le Tessin. La contribution d’Aline Johner se focalise sur deux communes de l’Entremont. L’objectif est de mieux comprendre le rôle que les confréries ont pu jouer dans la vie religieuse et sociale des paroissiens et paroissiennes, durant une période qui connait d’importantes transformations politiques et religieuses. Il s’agit donc d’une part de retracer les contours d’un type d’institution encore mal connu pour nos régions, mais également de replacer au cœur de l’étude les confrères et les consœurs, afin d’interroger les attentes et les significations de leur engagement volontaire à une confrérie.

Pour rappel, l’atelier de recherches - sciences humaines est un moment qui permet aux professionnels, issus de disciplines diverses des sciences humaines, de discuter de méthodologie, de sources, de problèmes inhérents à un travail de recherche, etc. L’idée est de présenter très brièvement sa recherche (15 min), puis de passer à la partie « échanges ».

Participation à un atelier de recherche

Participation de Madline Favre à l'Atelier de recherche en sciences humaines organisé par l'Association valaisanne des professionnels des sciences humaines

Mardi 24 novembre 2020

Madline Favre, assistante-diplômée en histoire moderne à l’Université de Lausanne en cours de thèse de doctorat, pour une présentation intitulée «Exploration des connaissances et des pratiques de santé en Valais au XVIIIe siècle à travers le regard du vicaire Jean-Maurice Clément (1736-1810)»

Présentation disponible sur Youtube

Journée d'étude

La religion des laïcs : Confréries, dévotions, formes de participation

Les 16-17 octobre 2020

Université de Lausanne, Bâtiment Anthropole, 5e étage, salle 5060

Organisée par Sandro Guzzi-Heeb, Aline Johner et Alessandro Ratti

Thèses en cours

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

||

|

Ian Novotny |

|

|

|

|||||||||||

|

|||||||||||

Partenaires

Collaborations

Membres associés hors Unil

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

"Je travaille sur l’histoire économique, sociale et émotionnelle des campagnes françaises, suisses et des Pays-Bas à l’époque moderne, essentiellement à partir des « écrits paysans » (journaux personnels, livres de comptes, correspondances et imprimés). " Quelques publications significatives :

|

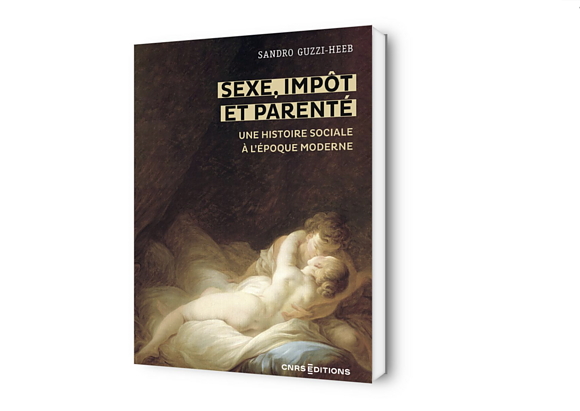

Concernant l'ouvrage : Sexe, impôt et parenté. Une histoire sociale à l'époque moderne

- Une histoire des sexualités, RTS, émission Histoire vivante, 21.11.2022.

- Sexe et impôts : une autre histoire de la famille moderne, Retronews, 27.10.2022.

- Sandro Guzzi-Heeb, historien, RTS, émission Le grand soir, 09.02.2023.

- L’État et l’intime, L’Histoire, 15.02.2023.

- Als die Sexualität pure Lust versprach, NZZ am Sonntag, 05.03.2023.

- «L’économie joue un rôle fondamental dans les pratiques sexuelles», Le Matin Dimanche, 19.03.2023.

- «L’économie joue un rôle fondamental dans les pratiques sexuelles», 24Heures, 22.03.2023.

- Religion, économie et sexe, trio complice, Allez Savoir! Le magazine de l’UNIL 83, mai 2023.

- L’évolution des pratiques sexuelles, RTS, émission Tribu, 29.08.2023.

Article paru dans l'Uniscope (revue de l'Université de Lausanne) sur la doctorante Jasmina Cornut, membre du pôle ERA.

Jasmina Cornut lève le voile sur le rôle des femmes dans l’Histoire

26 mai 2021, par Noémie Matos

Contacts

Responsable du pôle

Sandro Guzzi-Heeb

Sandro.Guzzi-Heeb@unil.ch

Gestion de la page web

Madline Favre

Madline.Favre@unil.ch